Plus que jamais, on meurt en méditerranée. En 2016, 5 079 morts ont été officiellement recensés. Le bilan le plus lourd jamais enregistré par l’ONU. Prendre la route de l’exil c’est donc aussi risquer sa vie. Pourquoi s’y résoudre ? Comment négocie-t-on avec sa peur tout au long du parcours ? Toutes ces questions nous les avons posées aux personnes rencontrées au fil des jours. C’est leurs récits que nous vous proposons ici, éclairés par l’œil de l’anthropologue Carolina Kobelinsky qui aborde cette problématique dans ses recherches.

Récits

Sur les routes de l’exil, il est un compagnon dont la présence pesante est pourtant inévitable. La mort hante les récits, qu’on l’approche personnellement ou que l’on en soit témoin. Devenir migrant, c’est risquer la faim, la soif, les kidnappings, les blessures et, pour les quelques 335 000 personnes qui ont entrepris la traversée de la Méditerranée en 2016, la noyade. Autant de facteurs qui viennent contrecarrer l’idée développée par certains que les migrants viendraient en Europe, et plus particulièrement en France, pour nos aides sociales. Prendriez-vous tous ces risques pour toucher le RSA ?

Elle vient aussi questionner la politique européenne des frontières qui vise à se barricader sans voir les morts s’amonceler. La Méditerranée est en ce sens-là une frontière bien confortable pour qui ne souhaite pas voir, car on y meurt et l’on y disparaît. Si le chiffre de 5 079 morts en 2016 est avancé, combien ont coulé dans leurs embarcations de fortunes sans jamais remonter ?

C’est le récit de cette traversée que nous faisons avec Sheima, Roland, et les autres qui ont souhaité rester anonymes. Des histoires éclairées par les travaux de l’anthropologue Carolina Kobelinsky qui oriente ses recherches sur les problématiques de mort en migration, notamment à la frontière entre le Maroc et l’Espagne. Elle recueille ainsi des témoignages où la mort s’invite sans même la convoquer.

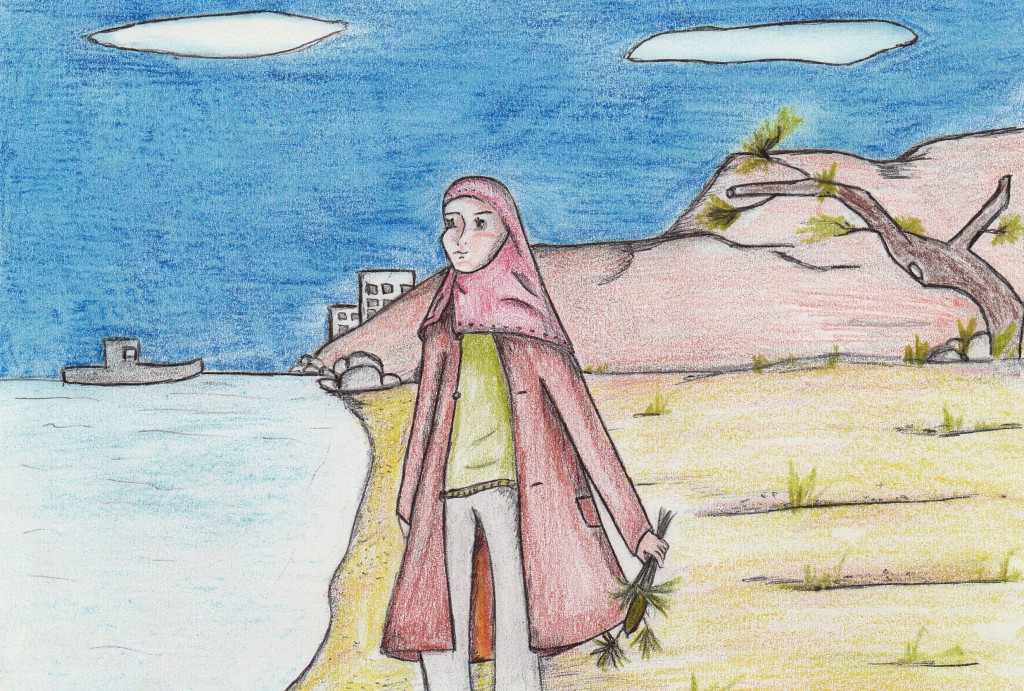

Sheima est Syrienne. Je l’ai rencontrée au Liban en 2012. Elle avait quitté Homs avec toute sa famille quand les bombardements sont devenus insoutenables. Je l’ai d’abord interrogée comme n’importe quel réfugié que je rencontrais à cette époque dans le cadre de mon travail. Puis nous sommes devenues amies. Aujourd’hui, installée en Norvège, où elle s’est mariée et a eu une petite fille, elle nous raconte sa traversée de la Méditerranée ; entre sentiment de solitude et conviction que l’on va mourir à chaque instant, disparaître aux yeux du monde, sans laisser de trace.

Son histoire, c’est d’abord celle d’une famille syrienne trouvant refuge à Tripoli au nord du Liban. Un choix guidé par l’espoir de retourner bien vite dans la maison laissée. Au fil des mois, j’ai vu cette lueur s’éteindre peu à peu. A Tripoli, les affrontements entre deux quartiers ennemis étaient devenus récurrents, la décision fut prise de quitter le Liban pour l’Égypte afin de trouver un travail et de s’éloigner des dangers. Dans ce nouvel exil, rien ne fut facile ; peu d’emplois vacants à destination des Syriens, des universités fermées aux trois plus grands de la fratrie. Finalement, deux ans après avoir dû fuir, et sans plus beaucoup d’espoir de voir le conflit prendre fin, les parents de Sheima proposent à leurs enfants de tenter la traversée de la Méditerranée depuis la Libye. Pour la jeune fille, c’est d’abord inenvisageable. « Je ne voulais pas passer par la mer », élude-t-elle. Et puis finalement, avec ses frères et sœurs elle accepte, désespérée par son quotidien en Égypte. Le but est alors déjà de rejoindre la Norvège, pays réputé accueillant avec les Syriens.

« Alors nous avons voyagé en voiture jusqu’en Libye. Nous avions surtout peur des groupes armés qui occupent le territoire. Arrivés là-bas nous avons attendu trois jours pour que la mer soit plus calme. Enfin, le passeur a dit « Allez‑y ». Il était deux heures du matin. » Les souvenirs de Sheima sont précis, cette traversée marquera sa vie pour longtemps. Aujourd’hui, elle refuse toujours d’en parler avec ses parents et ses frères et sœurs. Ce qui s’est passé en mer restera là-bas.

« Nous avons marché sur la plage pendant dix minutes. Au début, je me disais que nous n’étions pas nombreux. Et puis, de plus en plus de gens sont arrivés. On nous a alors dit de monter dans de petites embarcations. Les hommes portaient les femmes à travers l’eau pour atteindre des bateaux pneumatiques. Nous avons ensuite rejoint un autre bateau en bois, plus grand. Un bateau sur lequel on a navigué pendant 16 ou 18 heures. Le passeur était violent. Quand nous sommes montés, il a commencé à battre les gens. Il a frappé un Palestinien qui refusait de descendre en fond de cale. L’homme lui disait qu’il avait du mal à respirer, mais le passeur le frappait. Les Noirs étaient en bas, et les autres en haut. Ce n’est pas nous qui décidions. Au total, nous étions 400 sur le bateau. »

« Au milieu de la mer, le bateau est tombé en panne. La ceinture du moteur ne marchait plus. Un homme, un mécanicien, a essayé de la réparer avec les ceintures des passagers. Mais ça ne marchait pas. Il y avait un petit garçon de Alep Il était parti avec son père. Sa mère était restée en Syrie. Ils ont traversé l’Algérie. Dans le désert, le petit garçon a trouvé une corde. Son père a bien tenté de la jeter plusieurs fois mais le petit garçon a refusé. Et, finalement c’est cette corde qui nous a sauvé. A quoi ça tient la vie ? » Sheima fait une pause dans le récit. Au total, l’embarcation reste bloquée au milieu de la mer pendant une heure et demie.

« Quand le bateau est tombé en panne, je ne pensais à rien », reprend-elle. « Je me disais : alors c’est ça, je vais mourir. Mais je voulais que ça aille vite. J’avais accepté la possibilité de mourir. Tous les gens ont commencé à prier. Certains pleuraient. Je pensais : si le bateau coule, qu’est-ce je vais faire ? J’ai un petit frère, il ne sait pas nager. Peut être allons-nous mourir et les bateaux n’arriveront pas à temps pour nous sauver. Je pensais à toutes ces choses et je me sentais tellement seule. Il n’y a personne pour t’aider au milieu de la mer. J’étais au milieu de 400 personnes, mais je ne me suis jamais sentie aussi seule. Personne ne pouvait rien pour moi et tout le monde partageait ce sentiment. »

Aux termes d’une longue attente, les passagers arrivent à joindre les gardes côtes italiens grâce à un téléphone satellitaire. « Ils nous ont dit que nous étions encore dans les eaux territoriales de la Libye et que nous devions essayer d’avancer pour qu’ils viennent à notre secours. » Finalement, les gardes côtes les retrouvent. « Ils nous ont sauvé. Nous sommes restés sur le bateau italien pendant deux jours et après nous avons rejoint la Sicile. »

Je lui demande si elle comprend le choix de ses parents, elle qui est aujourd’hui mère à son tour. « C’était difficile de prendre le bateau. Laurens (son mari, Syrien lui aussi) a voyagé à pied à travers la Turquie. Selon moi c’est moins dangereux car tu es dans la forêt, tu peux manger, tu ne t’ennuies pas. Mais c’est plus lent (quatre jours). Sur le bateau, tu peux mourir à chaque instant. Tu es seule, malgré la présence de ta famille. C’est la situation la plus difficile au monde », conclut-elle. « Malgré tout, je sais qu’il nous était difficile de rester en Égypte, en Syrie ou au Liban. Il n’y avait pas de travail, pas de futur. Aujourd’hui nous sommes heureux en Norvège. »

Des récits similaires, Leïla Beratto, journaliste pour 15–38, en a recueillis parmi les migrants passés par l’Algérie qui souhaitaient rejoindre l’Europe. Le chemin est le même et passe par la Libye. Roland évoque les risques encourus et acceptés par tout candidat à l’exil :

Témoignage recueilli en décembre 2015 en Italie.

J’avais une idée du risque, parce que j’avais déjà essayé une fois . Mais ce que j’ai vécu en Libye en quarante jours, je ne l’avais pas évalué. C’est impossible d’expliquer ce qui se passe là-bas. On ne peut utiliser que des mots très durs. Le plus horrible, c’est que c’est connu.

J’ai croisé en Libye des gens qui venaient du Soudan par avion, d’Érythrée, de Syrie, du Pakistan, de Côte d’Ivoire, du Mali, du Cameroun, de Centrafrique… Ils sont au courant de ce qui se passe en Libye depuis leur pays, parce qu’il y a des gens qui sont passés par là qui peuvent leur donner cette information.

Mais à un moment donné, tu dois avancer. Tu vis toutes ces horreurs. Reculer, c’est revivre tout ça mais dans le sens inverse. C’est un peu comme si les portes se fermaient derrière toi.

Pour ceux qui sont près de l’eau, ce sont des semaines, des mois de présence, d’attente, de souffrance, la plupart ont perdu beaucoup d’argent. Repartir c’est quelque chose qu’on envisage pas ou très peu. Il y en a quelques uns, ceux qui ont accepté de revivre tout le reste ou qui n’ont plus d’argent.

M et A. Recueilli en septembre 2016, en France.

Si on m’avait montré le film, je ne pense pas que j’aurais eu le courage d’y aller. C’est quand tu vis la scène, que tu te rends compte de la réalité. Quand on te dit “c’est dangereux”, tu te dis que tu peux surmonter. Quand tu es là bas, tu as l’impression de vivre un cauchemar, parce que c’est pire que la réalité. C’est inimaginable. A chaque instant, tu peux mourir. Tu vois des gens mourir devant toi tout le temps, même si ce n’est pas dans l’eau, d’autres meurent de faim, il n’y a pas possibilité de se soigner. Tout est compliqué. Quand on te raconte : on te dit, c’est dangereux, les gens meurent dans l’eau. Point final. Et puis, de toute façon, tout le monde ne raconte pas ce qu’il a vécu. On ne dit pas on m’a fait ci, on m’a fait ça. Il y a des femmes qui sont violées. Des gens tirent sur quelqu’un devant toi peut être parce qu’il n’a pas obéit. Je ne peux pas conseiller de prendre la route à quelqu’un que je connais.

Dans ma famille, personne ne sait que je suis passée par là. Tu sais, ce n’est pas facile pour une femme de dire « j’ai été violée ». Déjà, dans notre communauté, quand une femme est violée, c’est comme si c’était de sa faute. On ne va pas te voir comme une victime. C’est toi qui vas porter tout ce poids.

Recueilli en novembre 2016, en France

Tout le monde le sait qu’il y a du danger. Chacun croit en Dieu. Moi-même j’avais peur, mais je me disais ; il y a ceux qui ont réussi, pourquoi pas moi ? Pourquoi les gens y vont encore ? Les gens continuent d’y aller, parce que la situation dans leur pays n’est pas bien. Des pays en guerre, la misère. Ils croient qu’ils peuvent passer.

F, recueilli en Algérie, en mars 2015.

Je n’ai pas peur de la mort. Pour avoir peur de mourir, il faut être vivant. Ici, on ne vit pas, on survit.

Éclairage

« La mort en migration nous pousse à repenser nos rapports aux frontières » — Carolina Kobelinsky

Pour éclairer ces récits, nous avons fait appel à Carolina Kobelinsky. Dans ses recherches à la frontière entre le Maroc et l’Espagne, elle travaille au départ sur les morts retrouvés et la question de l’identification et des hommages rendus aux morts pendant la migration. Elle ne pose pas forcément la question du rapport à la mort. Mais celle-ci s’insinue dans les récits. « Toutes les personnes rencontrées parlent de la mort, des morts laissés en route, des stratégies pour y faire face. De l’éventualité de sa propre mort. La mort est présente dans les discours quotidiennement, autant que la musique, le foot,… ». Elle décide donc d’intégrer à son terrain de recherche l’omniprésence de la mort comme potentialité dans les récits des personnes qui traversent la frontière. « Leur discours évolue au fur et à mesure de l’avancée, tout au long du parcours », explique-t-elle. « Ils savent avant de partir qu’ils prennent le risque de mourir. Mais au fur et à mesure, ils découvrent davantage à quel point c’est dangereux. L’acceptation est toujours là mais différente. Les récits portent l’empreinte très claire d’une peur absolue de cette éventualité, mais de son acceptation. »

A la frontière entre le Maroc et l’Espagne au niveau de Melilla et Nador, il est aussi question de la disparition des corps à la « barrière », notamment lors des confrontations avec la gendarmerie marocaine ou la Guardia civil espagnole. « Ces corps disparaissent : enterrés dans des fosses communes, avalés par la terre, toutes sortes de théories circulent parmi les migrants. Cela renforce l’idée qu’il s’agit non seulement d’une peur de la mort mais encore plus celle de la disparition totale. Ils sont partis comme anonymes socialement, et ils atteignent l’anonymat de la mort avec la volatilisation du corps. » « Le plus important pour les jeunes rencontrés est de mettre en place une stratégie pour faire en sorte que les familles reçoivent la nouvelle du décès. Interviennent alors de véritables « pactes », où l’on apprend le numéro de téléphone par cœur de la famille de l’autre pour faire passer ce message : « J’ai fait tout ce que j’ai pu pour avoir une vie meilleure », jusqu’à la mort. »

Selon Carolina Kobelinsky, le poids de la mort qui pèse sur chaque migrant devrait nous pousser à revoir notre manière de penser les frontières. Si les migrants acceptent de prendre le risque de mourir c’est qu’ils sont portés par quelques chose de plus fort : « Nous ne sommes pas face à des être irrationnels », précise-t-elle. Fermer nos portes et nos frontières revient à les condamner à une mort certaine que nous préférons ne pas voir. « On ne peut quantifier si c’est plus ou moins dangereux qu’avant, mais la potentialité de mourir aux portes de l’Europe est claire et nette, et c’est ce qu’il faut questionner. Cette mort existe depuis les années 1980 et la mise en place de Schengen », rappelle l’anthropologue. Ses travaux posent d’ailleurs la question : « Quel est le sens de la migration lorsqu’elle se fait au risque de la mort ? » Ce qui devrait faire naître une nouvelle pensée autour du régime des frontières européennes et des rapports nord-sud.

Dans le cadre du programme BABELS coordonné par l’Agence Nationale de Recherche, auquel elle participe, elle a organisé à l’automne un événement sur la mort aux frontières de l’Europe réunissant des enquêtes de terrain, des interventions de chercheurs, des expositions, des acteurs associatifs et des artistes. A la suite de cet événement paraitra au printemps l’ouvrage La mort aux frontières de l’Europe: retrouver, identifier, commémorer, aux éditions Le Passager Clandestin. Vous pouvez également retrouver toute l’actu de Carolina Kobelinsky sur sa page personnelle de la communauté 15–38.