Depuis six ans, le conflit est documenté par des Syriens qui veulent garder une mémoire citoyenne de la guerre. L’expérience d’autres sociétés méditerranéennes montrent l’importance de cette démarche.

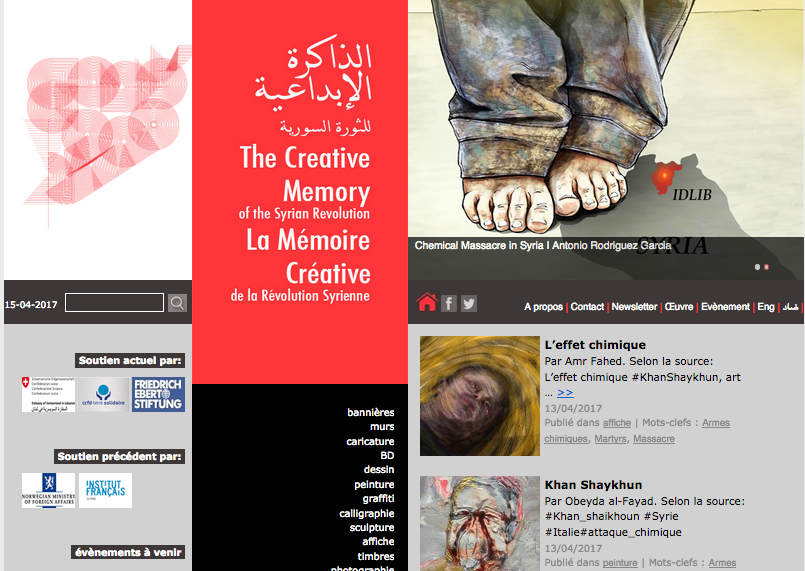

En mai 2013, Sana Yazigi, graphiste syrienne alors exilée au Liban, lance Creative Memory for Syria. Le site internet présente en arabe, en anglais puis en français des productions artistiques faites par des Syriens depuis le début du conflit. Avant les premières manifestations de 2011, la jeune femme travaillait pour un agenda culturel qui couvrait l’actualité de Damas. «Pendant plus de 45 ans, le produit culturel était élitiste et limité à une catégorie de gens. L’expression libre était quasi interdite. Avec le déclenchement de la révolution, on a vu une explosion d’expression venue du peuple. Une expression libre, simple, représentative. J’étais à la fois émerveillée mais aussi inquiète que cela ne disparaisse un jour», raconte-t-elle.

La création sert à documenter le quotidien. Le site permet de rendre compte à la fois de la réalité et de la créativité. «On ne présente pas, par exemple, une photo réelle d’un baril tombé sur les têtes des gens, mais on a une sculpture où des gens regardent vers le ciel intitulée «en attendant les barils». C’est une réalité créative, une mémoire parallèle», raconte Sana Yazigi. Car l’enjeu est là : créer une mémoire. «Il est nécessaire de faire connaître les circonstances et les valeurs de la Révolution. Nous voulons constituer les archives d’un héritage national immatériel, et le protéger parce qu’il est important pour la mémoire collective et pour rendre au peuple syrien son crédit historique».

Garder la mémoire de la contestation populaire

Pour Sana Yazigi, l’autre objectif est de remettre les Syriens au coeur de la question du conflit. «Les Syriens sont occultés intentionnellement par les médias, qui ne parlent que de la lutte entre les mouvements islamistes radicaux et le régime, mais plus du tout de ce qu’ont été les motivations démocratiques et universalistes d’un peuple. Ce site est là pour ne pas se contenter d’une version, profondément injuste, qui veut diminuer cette lutte pour la justice, et effacer sa légitimité. En gardant cette mémoire vivante, on rend toute la valeur aux sacrifices de tout un peuple et on continue à porter cette cause», conclut-elle. Parallèlement à Creative Memory for Syria, plusieurs initiatives ont vu le jour sur internet et sur les réseaux sociaux. L’association libanaise Umam, fondée par Lokman Slim et Monika Bergman, pour la mémoire de la guerre au Liban, travaille désormais également sur la mémoire syrienne.

En Algérie, la mémoire des victimes du terrorisme

Dans l’histoire de la Méditerranée pourtant, la mémoire des guerres s’est peu construite pendant les conflits, mais bien après. «Dans notre culture méditerranéenne, on ne travaille pas assez sur la mémoire, constate l’Algérien Nazim Mekbel, créateur du projet Ajouad, pour une mémoire de la guerre des années 1990 en Algérie. On dit «Li fet met», on cache le passé, il ne faut pas en parler. Mais le traumatisme se transforme et se transmet». Fils de Said Mekbel, journaliste assassiné en 1994, Nazim Mekbel commence à collecter les coupures de journaux peu après la mort de son père et fonde en 2010, avec d’autres familles de victimes du terrorisme, l’association Ajouad pour la mémoire de la décennie noire. «On a construit l’histoire du pays avec le chiffre rond de 200 000 victimes. Qui étaient ces victimes? Pourquoi a‑t-on un chiffre rond ? C’est pour répondre à ces questions que nous avons voulu collecter les mémoires des individus», explique-t-il. Car selon lui, les États ne donnent pas les «vrais chiffres» lorsqu’il y a une lutte contre le terrorisme. «Lors de l’attentat contre le commissariat du boulevard Amirouche à Alger, l’État a donné un bilan de 42 morts. On sait que c’est faux, c’était un commissariat central qui servait de dortoir, mais pour ne pas affaiblir la police, ils ne pouvaient pas donner les vrais chiffres. C’est le rôle de l’action citoyenne», souligne-t-il, en rappelant l’action citoyenne français pour établir la liste des victimes de la Shoah.

«Si on laisse faire, l’histoire sera modifiée»

L’association reçoit désormais 10 à 15 témoignages d’anonymes chaque semaine et les met en ligne sur son site internet, pour parvenir, à partir de mémoires individuelles à reconstruire une mémoire collective plus juste. «C’est important de le faire car, de son côté, la partie islamiste a fait un travail de propagande phénoménal. Si on laisse faire, l’histoire sera modifiée. Plein de jeunes pensent que les violences ont commencé avec l’arrêt du processus électoral. Or c’est faux, on sait qu’il y en a eu avant. Si on ne se saisit pas de l’histoire, les terroristes deviendront moudjahidines», estime-t-il. L’association a voulu faire de chaque 22 mars, une journée contre l’oubli, pour les victimes du terrorisme. Mais la difficulté d’organiser des rassemblements publics, l’interdiction de remettre en cause la politique de réconciliation nationale (qui assurait l’amnistie aux terroristes qui rendaient les armes, à condition qu’ils n’aient pas commis de meurtre) semblent compliquer le développement d’autres initiatives. Avec des conséquences sociales importantes selon Nazim Mekbel : «En Algérie, on est désormais plus porté sur la mort que sur la vie. Si la Syrie ne fait rien, elle va vivre la même chose».

Au Liban, favoriser le vivre ensemble

Cette importance de la mort dans la vie quotidienne est présente, d’une manière différente, au Liban. «Dans les communautés chiites, la mémoire des guerres scande le quotidien, par le biais de l’iconographie et parce que le martyr est un point de repère. Aujourd’hui les Chiites réinvestissent les temps plus anciens de l’histoire de la région, pour montrer une continuité de la lutte, contre le mandat français, contre les occupations étrangères», analyse Kinda Chaib, chercheuse associée à l’Institut d’études et de recherches sur le monde arabe et musulman (Iremam) et à l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo). Le travail des associations ou des communautés est parfois différent des dynamiques étatiques qui mettent en place des politiques d’amnisties, un moyen selon les États pour parvenir à la paix. A la fin de la guerre civile libanaise, on affirme qu’il n’y a «ni vainqueur, ni vaincu». «Au Liban, il existe un discours sur la coexistence des communautés qui fait qu’on n’évoque pas les choses qui fâchent, les contentieux historiques, comme les massacres interconfessionnels de 1860 par exemple. Dès la fin de la guerre civile, le pays est donc retourné dans une gestion du fait communautaire similaire à celle qui existait avant, comme par réflexe, pour favoriser le vivre ensemble, en l’absence de communauté majoritaire claire», explique Candice Raymond, chercheuse associée à l’Iremam.

La mémoire de la guerre est-elle alors instrumentalisée par les acteurs politiques ? «Dans la communauté chiite, les partis politiques sont des enjeux de pouvoir. Entre autres éléments, ils produisent une mémoire par un marquage du territoire : il y a des portraits de martyrs, un univers visuel, sur les routes, répond Kinda Chaib. A la fin de l’occupation israélienne, le Hezbollah a eu une position très claire et a gagné l’aura de «quelqu’un de clean». Dans les années 2000, ce parti était comme un leader du monde arabe, il est monté en puissance et il a été conforté dans cette position en 2006, même si cela s’estompe désormais du fait de ses prises de position vis à vis de la guerre en Syrie». Au Liban, l’histoire de la guerre est venue d’en haut, selon la chercheuse, et la société s’est repliée sur des «identités primordiales». Mais l’histoire de la Syrie sera différente, estime Candice Raymond. «L’histoire du Liban n’est pas forcément un modèle par rapport à la Syrie car ce n’est ni la même construction nationale, ni la même gestion du fait communautaire. En Syrie, la situation communautaire est différente. La construction d’une mémoire dépendra également de la fin de la guerre : y‑aura-il un vainqueur, lequel?»